公開:2010/08/13 伊藤 みさ │更新:2021/07/11

音戸大橋、グルグルと螺旋道路をのぼっていく真っ赤な音戸のシンボル橋!

- タイトルとURLをコピー

- 呉市 スポット 観光

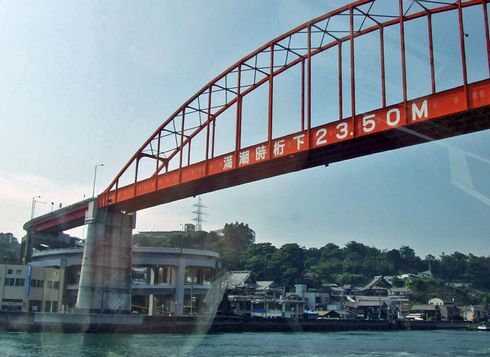

音戸の瀬戸を渡る橋、音戸大橋。呉市から倉橋島(音戸)へと架けられたこの赤い橋は、橋へと繋がる道路がグルグルと螺旋状になっている珍しい橋です。

音戸大橋は、瀬戸内海で初めて離島に架けられた橋。

橋の両側が螺旋(らせん)状になっている、ちょっと珍しい形をしています。

1961年(昭和36年)。呉市の本土と、現在の倉橋島(旧音戸町)の間に架けられました。

この橋が本土側と繋がったことによって、瀬戸内海に浮かぶ倉橋島や江田島・沖野島・鹿島などへ陸路でアクセスが可能になっています。

音戸大橋の周りには、ツツジでいっぱい!

いざ、音戸大橋に向かいます。

坂道をぐんぐんと上がっていくと、

螺旋部分に突入。2周ほどグルグルと回りながら上がっていきます。

本土側にある螺旋道路のまわりにはツツジが沢山植えられていています。

これが春になると、一面ピンクや白色に染まってとても綺麗。毎年、ゴールデンウィーク前後に見頃を迎えています。

さらに進んで、橋を渡ります。

車で螺旋道路をグルグル…目が回りそうになる、音戸大橋

音戸大橋を渡り切ると、反対側もらせん状になっているので、ぐるぐると坂道を回りながら下って行きます。

こちら側は約3周あるので、ドライバーも同乗者も目が回りそうです…。

子供はアトラクション感覚で、喜びそうですね!

音戸大橋が螺旋状になっている理由

陸橋など徒歩で利用する橋の場合は、螺旋階段は珍しくありませんが、車で渡る橋である音戸大橋がなぜ、この形で造られたのでしょうか?

橋のこの部分が螺旋状に造られた理由は、大型船が下を通過するために、橋に高さが必要だったため。

音戸の瀬戸(橋の下の海峡)は元々、船の行き来が激しく1000トン級の巨大な貨物船なども通る為に、桁下を高くする必要がありました。

また、倉橋島側には用地が少ないということもあり、螺旋状にせざるを得なかったようです。

橋の完成当時は、建設費回収のため1974年までは通行料120円が必要だったそうですが、現在、音戸大橋は通行料なしで渡ることが出来ます。

橋の東側(本土側)には売店やトイレ・休憩スペースなどもあり。

第2音戸大橋も誕生

なお、2013年4月には第2音戸大橋が完成。音戸大橋の西側に並ぶようにして、赤い橋が架橋されました。

- 当サイトの掲載内容は、公開時点または取材時点の情報です。最新記事・過去記事に限らず公開日以降に内容が変更されている場合がありますので、ご利用前に公式の最新情報を必ずご確認下さい。

- 記事の内容については注意を払っておりますが、万一トラブルや損害が生じても責任は負いかねます。ご自身の判断のもとご利用ください。

- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています。

あわせて読みたい

- 迫力のウォータースライダーに流れるプール!呉 サンシャインプールが2025も営業開始

- 【お仕事体験】薬剤師・看護師・臨床工学技士など!広島国際大学で子供向けの体験フェア開催

- 海開き7.12!梶ヶ浜海水浴場でイベント開催、橋の通行料補助も

- 自衛艦のライトアップバックに!呉 海上花火大会2025開催へ

- 無料開放が嬉しい!呉ポー「じゃぶじゃぶ池」2025も6月末から

- 呉 海上保安大学校の特殊すぎる学祭「海神祭(わたつみさい)」、花火打上げも!